“我绝食静待,以死相报。”

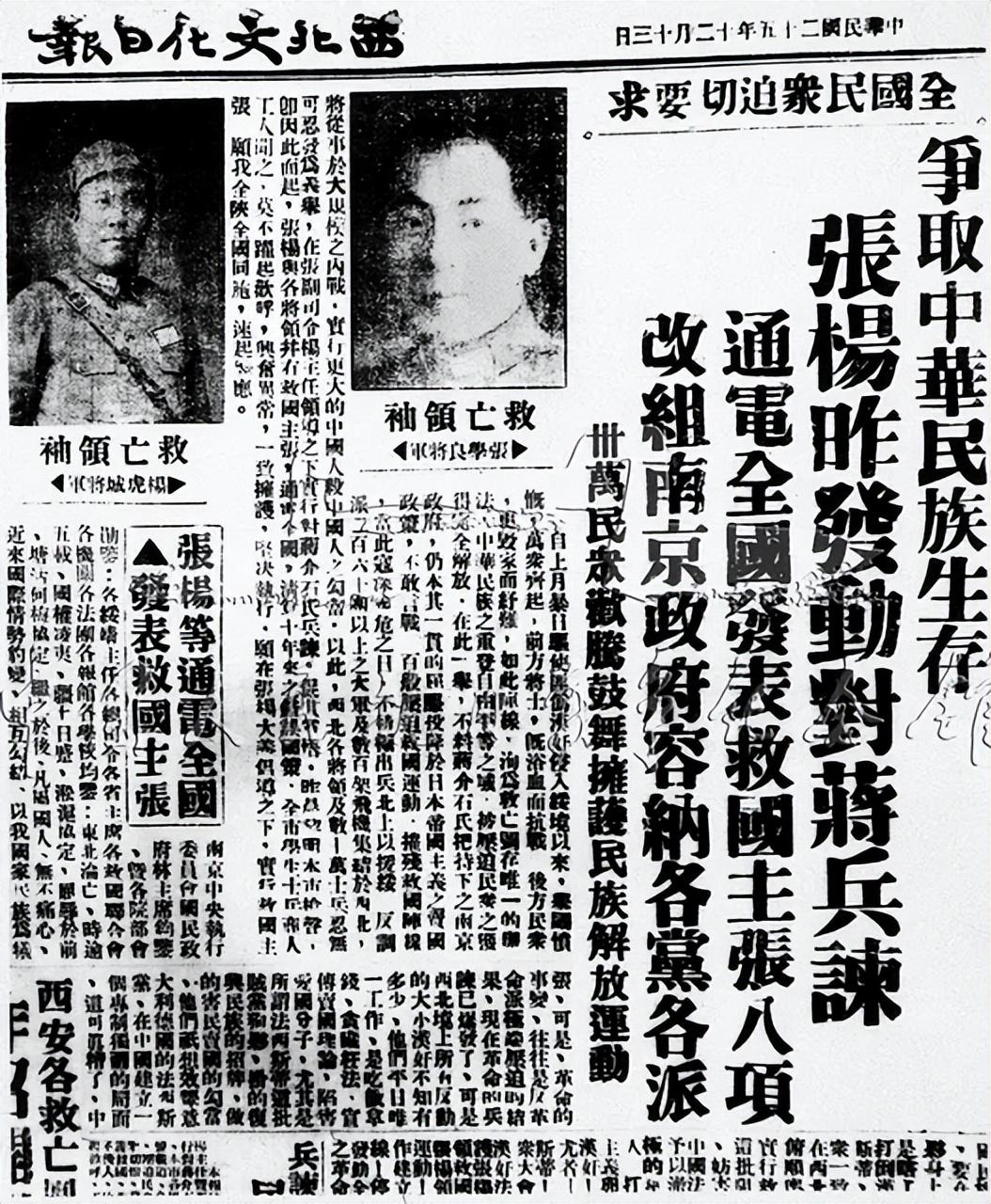

1937年夏,距离西安事变已经过去了七个月有余,但对于是否进行国共联合抗日,蒋介石仍表现的态度暧昧。

面对时局飘摇,已然心急如焚的原北京大学校长蔡元培为劝说蒋介石抗日,特地赶赴南京与他见面。

在蔡元培慷慨激昂地阐述了对于局势的担忧和两党合作抗日的必要性之后,蒋介石却表现得淡漠至极:“无须多言,你先回去吧,我会考虑这个问题的。”

蔡元培被陈布雷劝出会见室之后,气愤至极,直接表示自己将绝食等待蒋介石的回音。

此后整整三天,他果然滴水未进。

迫于无奈,蒋介石只好再次接见了蔡元培,并答应立即召开国防部会议,实现红军改编。

得到蒋介石应允,蔡元培这才辞去。

之后蒋介石却再次故技重施,拖延着会议日期。

在他犹豫不定之时,一场场战火在华夏大地蔓延开来,就连南京都危在旦夕。

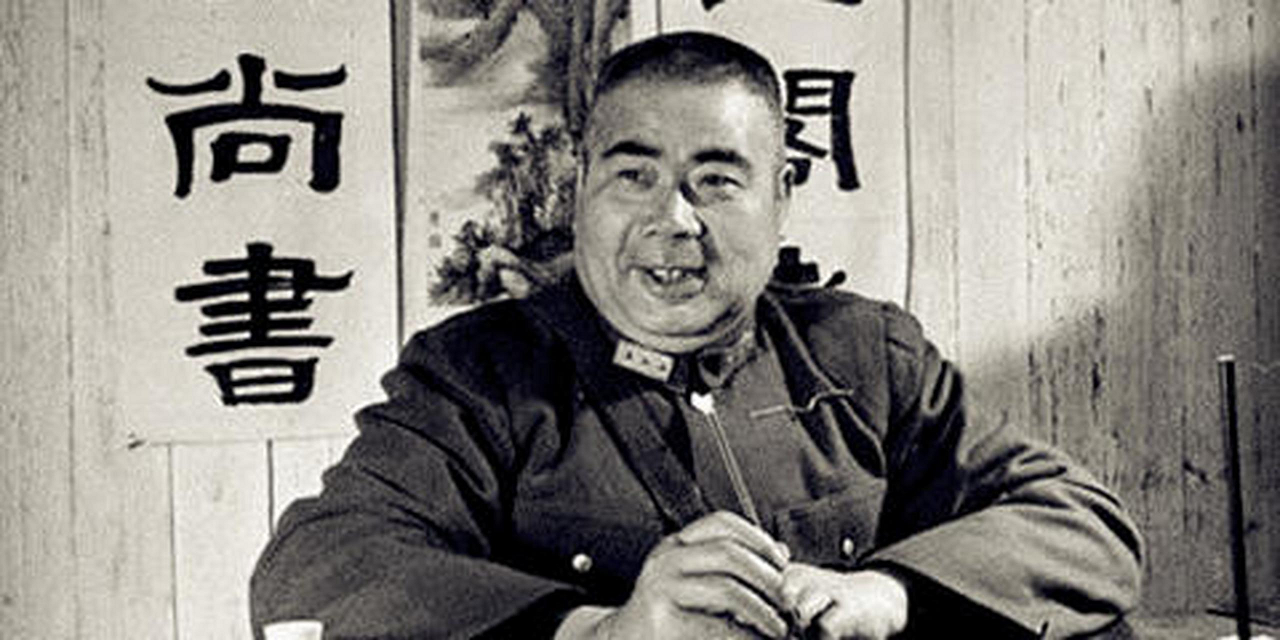

连时任军委会副委员长的冯玉祥都看不下去,风风火火闯进总统府请求辞职。

他气冲冲表示:“共产党已经自愿把军队改编为国民革命军,一同上线抗敌,这不是一桩好事么!你为什么变着法儿的拖延不批呢?”

蒋介石叹口气说:“他们可聪明得很,以抗日为口号,实际是想得到政府的经费和承认,这样就能光明正大地扩大势力,我怎能眼见着他们壮大。”

冯玉祥劝道:“你再仔细想想,他们红军只编三个师,才有多少人,国军六十分之一都不到,你大可以把他们送到最前线,再划定防地范围约束不就行了。”

蒋介石沉思良久,看着桌上堆满的催促国共合作信件与战事吃紧的电报,最终还是点了点头,“只可以给他们三个师的编制。”

1937年8月22日,国民政府军事委员会正式宣布,将红军主力部队改编为国民革命军第八路军,简称八路军。

红军改编与蒋介石的“诅咒”

实际上,八路军这个部队番号可以说是来源已久。

最早在北伐战争时期,当时留守广东的粤军部队就被编为“八路军”,此后的很长一段时间内,“八路军”的番号头衔也一直都属于粤军。

关于这个番号的定夺,蒋介石就在其中起到了推波助澜的作用。

当时他跟担任总指挥的李济深表示,可以效古,取个好寓意。

而《三国演义》中就有一句“八路军兵齐出,救了武安国……”,讲的就是讨伐董卓的八路军兵越战越勇,乃至打败了猛将吕布的傲人战绩。

而蒋介石的提议讨得了李济深等粤军大佬们的欢心,于是他们便采用了这个番号。

实际上,颇通文墨的蒋介石其实心里另有他想。

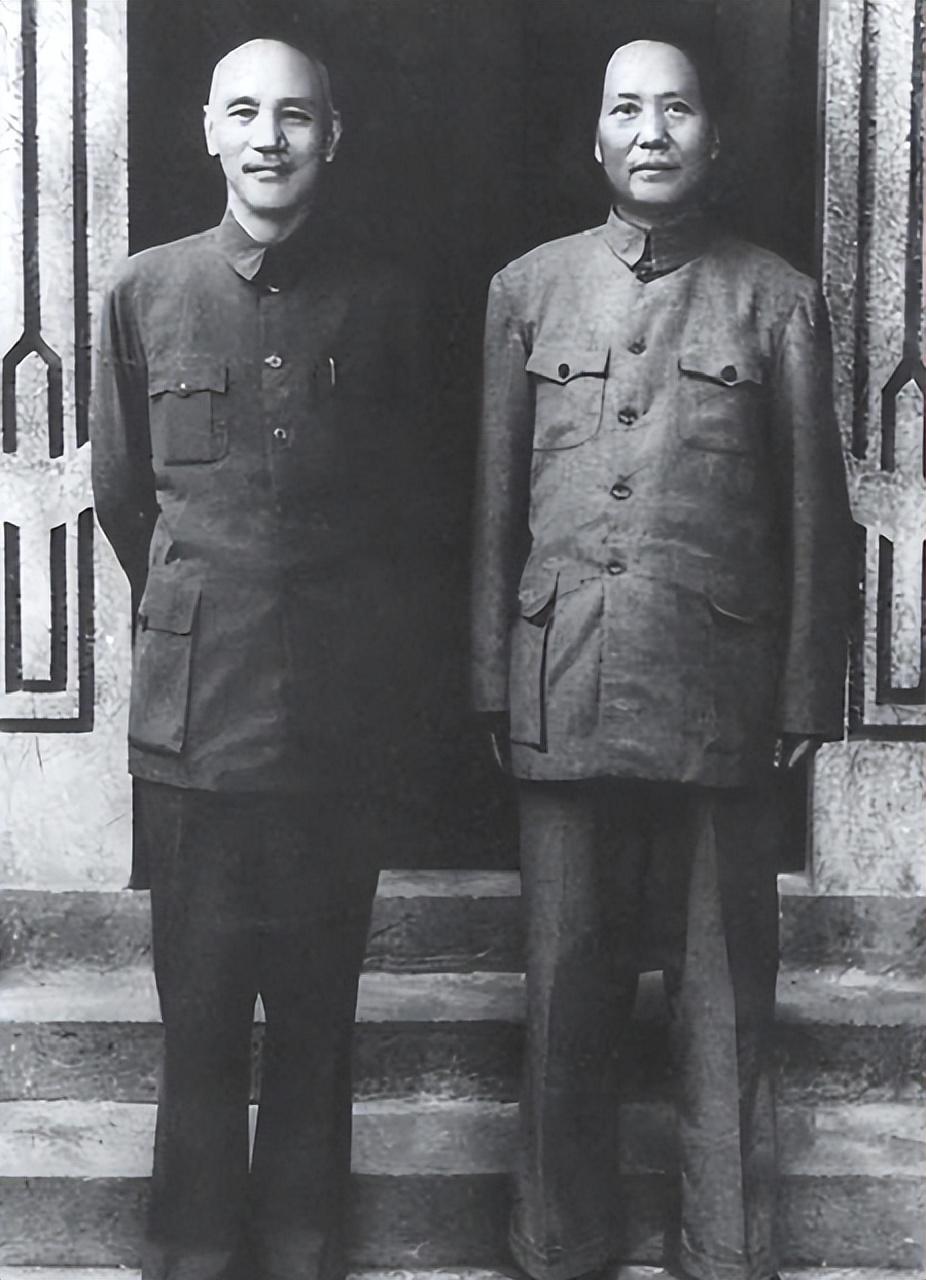

图源影视

他想得不是《三国演义》,而是四大名著中另一本《水浒传》里,第八十八回提到的宋江率八路军马对敌作战,大败而走的故事。

因为当时北伐战争局面已然明朗,中华统一是大势所趋。

但天下军阀数量颇多,粤军作为一股不可小觑的地方力量,蒋介石自然还是希望他们不要太出风头最好。

而《水浒传》的“八路军”也正是因为一步踏错而导致满盘皆输。所以他才巧言令色地将这个番号“推销”给粤军,希望能借此杀一杀他们的锐气。

事实证明,在粤军正式接受“八路军”这个番号后,后期粤军在与蒋之间的争斗中,就真如蒋介石所盼望那样,再没占过上风。

随着两广事变发生,蒋介石更是借机授意撤销了粤军这个“第八路军”的番号,而李济深也惨遭软禁,粤军就此走向了离散消亡。

八路军这个名号就空置了出来。

随着抗日战争的全面爆发,共产党为了民族大义,决意摒弃前嫌,加入国民革命军序列,与日寇交战。

自1937年2月起,就红军改编的问题,国共间就进行了长达半年之久的谈判。

第一次谈判之际,共产党表示愿组成一路军,编四军十二个师,由共产党掌握改编后红军的指挥权。

但国民党代表只接受红军编两师八个团,不能私设指挥部。

蒋介石更是不同意红军建制,甚至只同意红军保留一万余人,余者遣散。

两党就军力调派问题产生了分歧,并最终在中共方面为顾全大局而一再让步的情况下,达成统一意见。

国民党方同意红军编3个师,易名国民革命军。

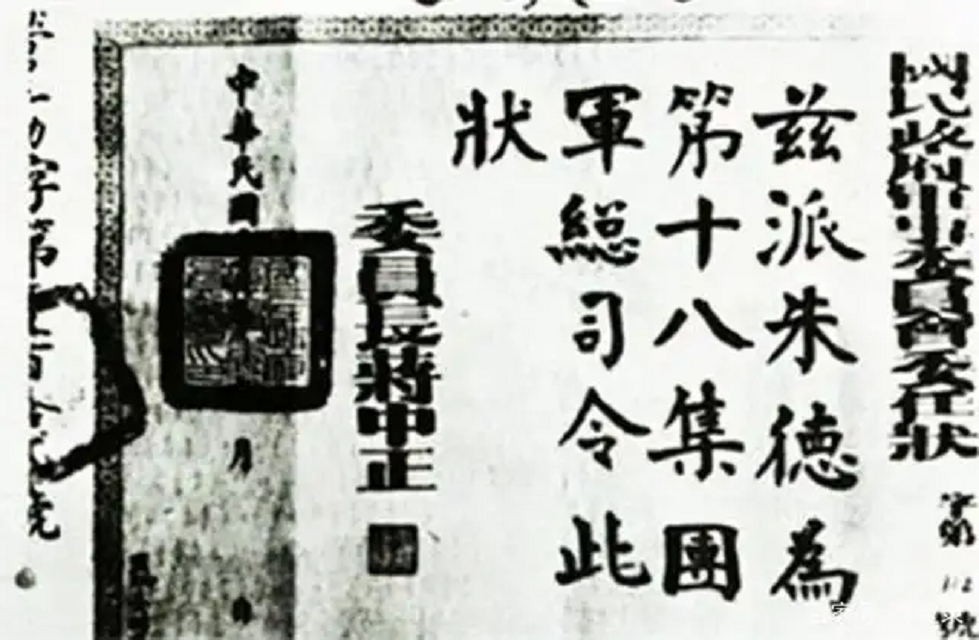

收编后需服从国民政府军事委员会统一指挥,师级上设置总指挥部,各级军官可以由革命军内部推选,上报南京后经批准再任职。编制按照国军待遇。

史称“三八协议”。

但协议签订后不久,蒋介石又再度反悔,他要求共产党不可以设置独立的指挥部,要由国民党当局统一指挥并派员担任要职,这样无理的要求又使谈判陷入了僵局。

之所以迟迟达不成共识,根源就在于红军的独立性与共产党的领导。

蒋介石费尽心思,就是想把这支军队彻底从共产党那里脱离出来,而这也是我党所难以忍受的。

在之后,红军就其独立自主的指挥权与国民党展开了斡旋。

最终,在‘八一三’事变日军进攻上海威胁南京的急迫情况与内外舆论压力之下,国民党才与中共中央达成协定。

红军改编为国民革命军第八路军,分3个师,总编制4.5万人,隶属115、120、129师。

而115、120、129这三个师的番号,原本属于东北军。

在东北军整编时,尤属这三个师战绩最为不佳,番号也因此惨遭撤销。

蒋介石为改编的红军选的这个名字和番号,真可谓是十足的“不吉利”,甚至暗藏着国民党不可告人的用心。

当时的蒋介石本以为精通历史的毛主席会拒绝这组“晦气”的番号,还早早找好了一个写作班子,打算在共产党拒绝番号后对共产党进行口诛笔伐。

但他怎么也没想到,毛主席和中共领导班子几人略加商量后就表示对这组番号照单全收。

毛主席还跟朱德、周恩来等人开玩笑说:“我们共产党人可比老蒋聪明得多,我们偏偏不信这个邪。”

眼见准备的文墨派不上用场,蒋介石又在战区的划分上搞起了名堂。

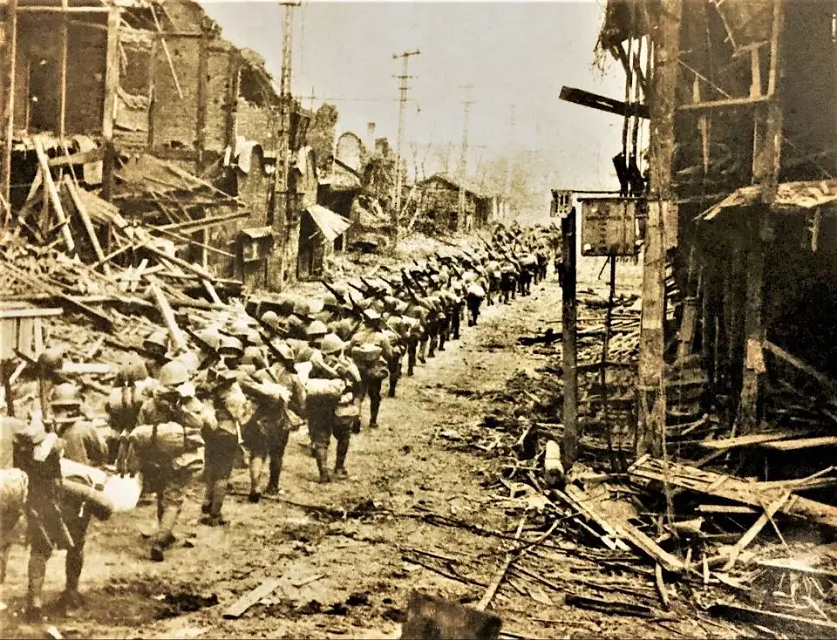

当时,国民党将红军直接划分到前线第二战区中。要知道,这片地区在当时战况格外惨烈,是日军钦定的重点进攻目标之一。

国民党的目的便是想假借日军的无情枪炮,堂而皇之地让红军主力“为国捐躯”。

巧用番号的智慧

1937年9月11日,国民党军事委员会又下令再次为八路军改名为第十八集团军。

那么,国民党方面为什么又要给刚编成的红军着急更名呢?

原来,八路军是平常军队的正式编制,那么按理来说,即使战争结束也可以存在。

但十八集团军却是战时特设的军队,具有可取代性。

中国共产党十分清楚国民党统治集团内部的不安好心,因此坚决不放弃八路军这个名号,除却向国民党传递的正式文书外,在民间与对外宣传上一律照旧采用八路军的名称。

至于其中缘由,主要有三。

其一,当时的中国共产党武装力量在此前一直被蒋介石政府冠以“匪”的名号抹黑,而八路军番号是双方最初达成共识的名称,代表我党力量被南京政府正式承认。

而且为了教育说服大量红军将士们接受改编,中共中央已在前期做好了扎实的宣传工作,这种情况下,不适合再贸然地更改番号。

其二,当时的八路军将士们在初登战场,便捷报连连,与当时屡败屡战的国民党军形成了鲜明对比,打出了我军的风采,让“八路军”这个名称深入人心。因此,我党更是珍惜八路军这个名称。

其三,伟大的毛主席敏锐地察觉到了,当时党内存在的 “一切服从统一战线”调度的错误认知。

在王明错误路线的影响下,许多干部认为既然加入了国军序列,就要在思想上战略上都服从于军委会的直接指挥。

这使得以毛主席为代表的中共第一代领导班子,不得不设法减少第18集团军的称呼,而统称为八路军,对二者进行有意区分。

而且当时的十八集团军是由国民政府军事委员会颁布认定的。而八路军中有很大一部分机构都是因共产党自行设立,两个番号间的内涵上有很大区别。

事实上,我党的坚持颇有政治远见性,保持武装力量的独立性对日后的长远发展意义重大。

战争初期,国民党企图让日军将人数不占优的八路军包围消灭。并四处传播“八路军游击”的种种谣言。

蒋介石更是大搞“一个党、一个领袖、一个主义”,妄图转换我军。

中国共产党更是以自身的实际行动和各种事实逐一驳斥了国民党的刻意抹黑。

而面对国民党拒绝八路军扩编的刻意限制,我党采用曲线救国的方式,以八路军名义建立了大量独立师、独立旅之类的单位。

这些部队没有正式番号,因此也不占编制,对方也就抓不到什么把柄。

1939年2月10日,中共中央更是在官方文件中旗帜鲜明地表示:“八路军名称为敌人所惧,国人所爱,决不应轻易更改。”

而我党也践行了自己的宣言,将八路军的名号一直使用到抗战胜利后的1946年。

在抗战期间,八路军以良好的军纪、出色的战绩,得到了老百姓的认可,百姓们一致认为八路军是真真正正为民族解放打仗,为自己的家人打仗的杰出部队。

群众的认可也使得许多年轻人自愿跟着共产党的队伍一起走,共同抗击日寇,而八路军的队伍也借此发展壮大。

在多年抗战中八路军更是越战越强,逐渐成为抗日战争的中坚力量 。

而115师、120师、129师,这三个曾经是常败番号的师,更是在贺龙、刘伯承等名帅的指挥下,发展为战果辉煌、威名远扬的雄师劲旅。

截止到1945年8月,抗战胜利之际,八路军主力部队,已从成立之初的不到五万余人发展到上百万人,是抗战初期国民党军队数量的百分之三十八,是抗战结束时国军数量的三分之一。

八路军,由陕北起,为抗日出战山西,又走出山西,走向华北,乃至走向全中国。

虽然蒋介石对共产党一直抱着高度戒备,但一开始,他对于毛主席坚持使用“八路军”名号的做法嗤之以鼻,并没发现其深意所在,直到事后,他才追悔莫及。

而蒋介石旗下的智囊戴季陶亦是哀叹道:“毛泽东步步无闲棋,步步有杀招。”

结语

卢沟桥事变爆发后,在中华民族最危险的关头,是中国共产党站了出来,根据现实情况提出建立抗日民族统一战线,并促使蒋介石和国民政府将陕北红军改编为国民革命军第八路军。

在全国人民的齐心协力浴血奋战下,终于粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的阴谋。

抗日战争胜利至今已有七十余年,而八路军这个名称更是早就名扬天下,功留史册。

以至于现代人一般都不太知道十八集团军,而只知道八路军的丰功伟绩。

历史证明,红军主力改称八路军,并坚持自己的番号,积极投入抗日战线,是中国共产党从中华民族根本利益出发,为实现驱除日寇的正确战略决策。

红军们暂时告别了红五星帽徽,是在正确的时间做出的正确抉择。

虽然红军们换下了昔日的衣物,接受了改编,但信仰与精神始终深种他们心中,并不为外在形式所拘泥。

在抗日战争期间,我党更是坚持了正确的路线,走出了自己的道路,也借此吸引了无数青年投身,为之后的全国解放战争奠定了坚实的基础。

昔日的功勋会在时间里慢慢斑驳,但那段峥嵘的日子却仍在历史的山谷里铮铮回响,警醒激励后人!